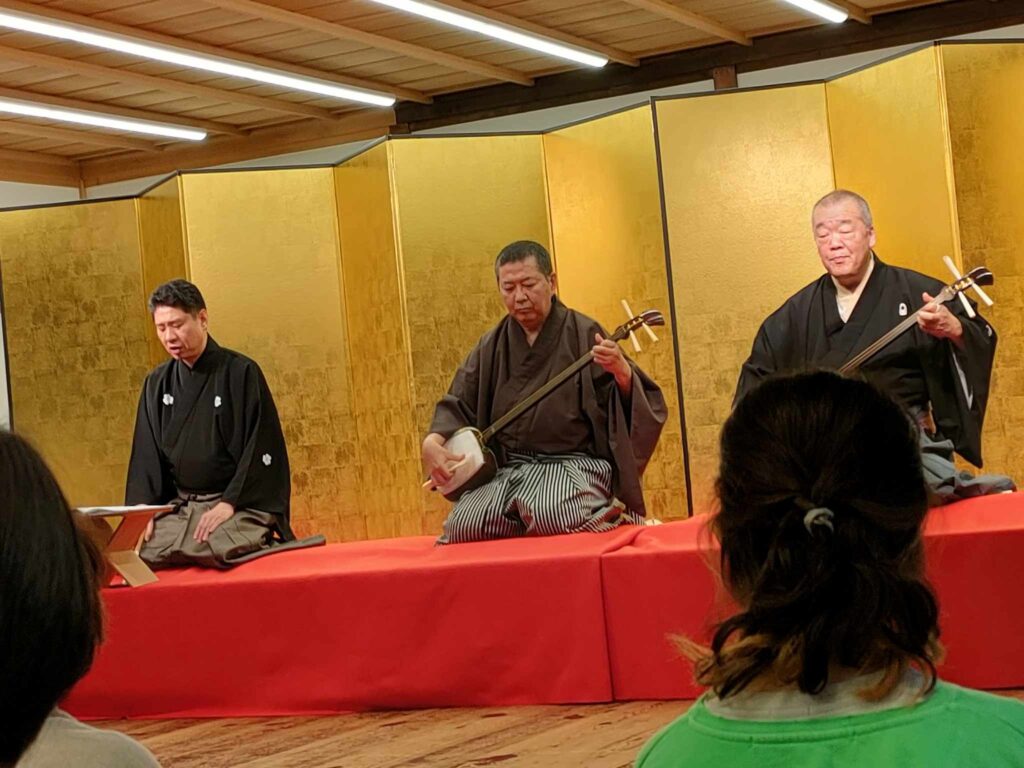

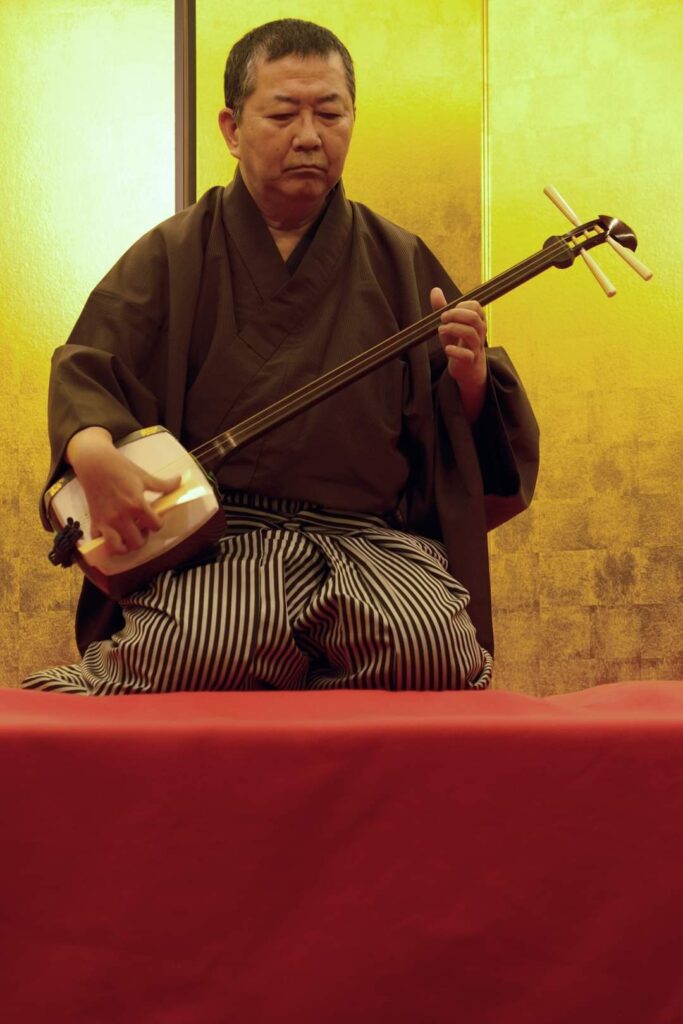

三味線演奏会でした。今回は吾妻八景を弾きました。名取になって初めての会でしたので、黒紋付き作ったり、手拭い作ったりと思い切り楽しませてもらいました。演奏は直後は落ち込みましたが、録音聞くとまあ何とか赤点は免れたくらいの出来にはなっていたのと、課題だった二上がりの砧の合方がまずまずの出来だったので良しとします。

写真見ると三味線の天神が低いなあ。この辺基礎からもう一度見直して頑張ろうっと!

お越しいただいた皆様ありがとうございました!

三味線演奏会でした。今回は吾妻八景を弾きました。名取になって初めての会でしたので、黒紋付き作ったり、手拭い作ったりと思い切り楽しませてもらいました。演奏は直後は落ち込みましたが、録音聞くとまあ何とか赤点は免れたくらいの出来にはなっていたのと、課題だった二上がりの砧の合方がまずまずの出来だったので良しとします。

写真見ると三味線の天神が低いなあ。この辺基礎からもう一度見直して頑張ろうっと!

お越しいただいた皆様ありがとうございました!

日付が変わって一昨日のことになってしまいましたが、長唄三味線おさらい会終了いたしました。今回は菖蒲浴衣の替え手を演奏しました。

色んなテーマを持っていたんですが、最大のテーマは終わる直前のコカシ撥の連続するところ。チリトチチン、トチチリチン、ドツツルツン、トチチリチン、ドツツルツン、トチチリ×4のところ。ここ練習ではドツボに嵌まっていました。頭でこう撥を滑らせばと思うと、手首が固くなります。前日夜遅く、当日朝も練習しましたが、打開策が見つからないまま本番を迎えました。

さて本番どうだったかというと、自分では全く記憶がありませんでした。これは理由があって三下がりになった直後にアクシデント発生。これは師匠が悪いという問題ではなく誰の身にも起こり得ることなんですが、師匠の巻がキュルンとなったのです。その音はもちろん聞こえたのでその瞬間頭が真っ白になりました。思ったのは師匠はすぐ戻ってくるからそれまでは音を切らしてはいけない。その後のことはよく覚えていなくて気がついたら演奏が終わっていました。

なのでみどケロさんに演奏どうだったと聞いてみたらコカシのところ上手く弾けてたわよとのこと。みどケロさんも呪いのようにそこの練習を聞いていたのでドキドキしながら聞いていたそうです。

つまり頭が真っ白になって何にも考えずに弾いたらうまくできたみたいです。動画を聞いてみたんですが確かに自分比で過去最高に上手く弾けていました。

アクシデント転じて福となす、でした。

もちろんミスはたくさんしているんですが、ここがうまくできたことが一番うれしい![]()

応援来ていただいた皆様ありがとうございました。また応援メッセージもありがとうございました。

お唄の塩原庭村先生、杵屋五功次先生、愛すべき邦寿師匠、愉快な同門のみなさま、ご来場のみなさま、全ての方に感謝です。こんな楽しい一時を過ごすことができて幸せです。

久しぶりにこんな長文書いてしまいました。まあ、本当に楽しかったんです![]()

カメラが趣味の高校時代の同級生や友人に写真をいただいたので載せます。載せて良いよね![]()

長唄「菖蒲浴衣」 2023-02-23 港区田町 三味線お浚い会 *観客席から録音したものです

出だし、ここは大事にと言われたところをミス。焦りましたが何とか持ち直して、課題の合方へ。トチチリがトンチリ、まあ一つ音が足らないところが幾つかありましたが、一番恐れていた破綻はしなかったので、曲の流れは何とか保てたかなあ。

調子変えも途中二の糸が下がったのを修正できて良かった。もうこの後は糸巻きに触れない最後の時に下がってるのがわかり修正できていたので意識して糸巻きに手をやる習慣を意識していたのが良かった。厳密に言うと若干上げきれなかったんですが、もし上げていなかったらと思えば全然良かったと思う。

終わりの方の師匠との打ち合わせは最後の最後に落っこちそうになりましたがギリセーフ。けっこう乗れていたと思います。

本番中実はトラブルがあったのですが、何か変な雰囲気を感じて無事乗り切りました。そこは師匠に終わってから誉められました!

今、自分にできる8割くらい出せたと思います。

間違ったところ、弾ききれなかったところ、顔が棹に向いている等、反省点もたくさんあるのでこれからまた精進いたします。。

応援もいただき感謝の気持ちでいっぱいです。思いがけない応援もありました!ありがとうございました。

長唄「多摩川」 2018-04-08 麹町 三味線お浚い会 *観客席から録音したものです

1月27日に三味線のお浚い会で多摩川を弾きます。合方が超難しいです。トチチリ、ドツツル、竿の上下運動付き。これを速い間で等間隔に弾く!無理です!

美学の五三郎先生のは神業です。とにかく少しでも限界値を上げるべく頑張ります。二上がりの合方の替え手を師匠が弾いてくださるんですが、時々自分が迷子になった気がします。替え手格好いいです。

写真は佐門譜、いろは譜ともいうやつです。

すっかり書かなくなってしまったブログです。書かなくなるといっそう書く気が無くなる悪循環ですが、ちょっと落ち着いてきたので少しずつ書いていきます。

ことの発端は忘れましたが、ひと月の間に笛の舞台2つ、三味線お浚い会が入ってしまいました(^0^;) これは素人の自分には凄くきついことは受ける前からわかってはいたのですが、まあ、やらんといけなくなったので引き受けた訳です。

先日の越後獅子から2週間ちょっとでこの三味線のお浚い会だったんですが、一番やばいと思っていました。17分くらいのを暗譜ですよ!暗譜の苦労は笛の比ではありません。あっ!ちなみに曲は「橋弁慶」でした。本番一ヶ月前にまずは暗譜を目標に年が明けてから取り組みました。今までの暗譜と今回はちょっと違います。何故なら長唄と言いながらこの「橋弁慶」は謡うような唄で、その台詞に合わせて弾く部分がすご~く多いのです。例えば、「むさしぼう~」の「ぼ」にテンを当てる、みたいな感じです。こんなのがてんこ盛りなので、フレーズ自体は難しくないのですが、歌の流れを覚えてポイントの歌詞を頭に入れないと弾けないのです。今までは三味線のメロディーを覚えれば良かった曲ばかりなのが、ある意味それと反対の曲です。長唄の中で特にお能からきた曲にこの手のものが多いようです。

それから今回心配事がもう一つ、下浚いが諸般の事情で無かったのです(T_T)。これは正直困りました。この曲こそ下浚いしたかったです。お稽古は師匠が唄ってくれますが、助演の先生方とリハしておきたかった。まあ、無いものはしょうがないので師匠との稽古を信じてやるだけです。

さて本番です。全体的にはまずまず。自分的には予想以上にできたように思います。最初のドンテンの連続から、ドツツン以降、この出だしがつまずくとまずいと思っていたところを無事に通り抜けられたのが大きかったと思います。ただ、スカバチが怖くて、けっこうバチのところを見てしまったので、動画で見ると顔が下向きすぎでした。

長唄「橋弁慶」 2018-04-08 神保町 三味線お浚い会 *観客席から録音したものです

↑ちょっと音質良くないのはご容赦ください

それから、今回出番が後ろの方だったので、控え室で何回か練習できたのも良かったようです。ギリギリまであがいてみるものですね。

さて、次は何の曲になるでしょう?

弾き唄いの楽しさを教えてくれた小鍛冶がいったん上がりとなってしまいました。通しで弾き唄いして、注意点は一オクターブ上げて唄うこと。練習は二本調子くらいでやるんですが、そのときはオクターブ上げるようにとのことです。声が低すぎるようです。しかし、この一オクターブ上は私にとっては至難です。高い声出ないんですよ。師匠は慣れてくれば力が抜けて出るとおっしゃりますが…。ん~、ボイストレーニング研究してみようと思います。

で、来年4月にお浚い会をやることが決まったのでそれの曲を決めましょうとのことで、鞍馬山をリクエストしたんですが被っているとのことで橋弁慶に決まりました。自分的には唄も唄う、この曲の場合は謡うって書いた方がしっくりする感じかな、弾き唄いできるようやってみるつもりです。

長唄三味線の方ですが、最初は家で練習していても全然形にならず、弾き唄いはまだ早かったのかなあ、等と思ったりしたんですが、継続は力です。なんかほんの少しずつですが、形になってきました。

師匠のお手本はもとより五郎治さんやら伊十郎さん、東音宮田さんの唄を聞いたりもしました。ほんと人それぞれ唄い方違うんですね。これは自分が唄うようになったからわかったことでもあります。最初の「いなりやま~みつのともしび~」という節だけとっても四人四様です。師匠からはなるべく素直に唄うよう言われています。

お稽古の方もずーっと三味線先行で唄はつぶやくように唄っていましたが、先日のお稽古で初めて自分がタテみたいな感じでの弾き唄いのお稽古になりました。これがまた難しい。あいまいに唄ってきたところは見事に音を外してしまいます。どういう風に節を回すか、微妙なところを直すと、あらっ!なんか少し長唄っぽくなるじゃあありませんか。

凄く楽しいです。

お浚い会が終わってから初めての稽古がありました。事前にメールで弾き唄いに挑戦したい旨を伝えてありました。ダメとか無理とか言われるかもしれないと思っていましたが、あっさりOKでした。あ~、師匠ってそういう方だよなと、弟子の希望をできるだけかなえてあげようとする方だよなと、改めて思いました。

いくつか弾き唄いしたい曲の候補はあったのですが、師匠から最初はこれがやりやすいでしょう、ということで小鍛冶になりました。私も馴染みのある好きな曲なので楽しみです。

さて、師匠から弾き唄いの修得方法として、幾つかキーポイントを教えていただきました。

まずは、三味線の手を覚える。次に唄だけ唄えるようにする。最後に三味線と歌を合わせる。字配りが大事ですよ。とのことでした。字配りとは唄のフレーズが三味線のメロディーの中にどう配置されているか、ということです。

乞うご期待です!

長唄三味線のお浚い会でした。今回は師匠の稽古場がある東京・浜松・京阪・博多の合同お浚い会を小松のホールで行いました。土曜日下浚い、日曜日本番・夜打ち上げ、月曜日帰京というなかなかハードなスケジュールでした。たぶん私たち以上に師匠・助演の先生方が大変だったのではないかと思います。何しろ2日間で64番組ですから。

私は今回「風流船揃」を弾きましたが、ん~沈没しましたね~。いきなり間違えるし、膝ゴムがうまく袴となじまず三味線が落っこちないように抱えながらの演奏になったり、汗で調子変えがうまくいかず、そちらの方に気を取られて肝心の演奏に集中しきれなかったのが原因と反省中です。特に一の糸を上げきれず、後見の方に修正していただきました。後見にしっかりした人がいると安心ですね。ただ個人的には後見の方の手を煩わせないようにしたいです。

今回下浚い・本番と手汗が半端なく、これは今回のお浚い会の開催時期とかにも関係があったかもしれません。通常2~3月の寒い時期にやっていたのを5月末ということで気温が高く、何もしなくても汗がじわっとくるところに、ホールの照明が強力で舞台上が暑かったせいかなと。

以前から、汗が出る方なので本番前に石鹸で手を良く洗っていて今までは何とかなっていたのが、今回はそれ以上の暑さだったようです。もちろん緊張はしてましたが、上がる程ではない適度の緊張感だったので身体的な問題のような気がします。

何か対策を考えないといけないと帰りの飛行機の中で考えて、ある方法を考えつきました!今度の本番で試してみます。

夜の打ち上げは楽しかったですね。いつも本格的な余興がありそのレベルの高さにビックリです。私もちょこっと手伝わせていただきました。ほろ酔いで能管の手が怪しかったですが、なんとかお役に立てたかなあ~。

お浚いかが終わると次の曲になりますが、さて何なるでしょう。師匠に一つ希望をお願いしようと考えています。こうご期待です。

下浚いの様子

お浚い会前の最後のお稽古。いつもは向かい合わせで弾くのが今日は同じ向きに並んで演奏。一回弾いて終わりの予定が、師匠が危ないとみたのか三下がりのところを復習。ちなみに「風流船揃」を弾きます。

それから余興の打ち合わせ。なんと内容が変更になってた(;゚ロ゚)。慌てふためく自分。要所を教えていただくが大丈夫か自分?風流船揃だけでなく、合奏の「まつり」、余興とキャパオーバーかも。でも凄く楽しみ!